Lernt unsere Max Planck School of Photonics Fellows kennen: Prof. Dr. Christine Silberhorn

Eine Interview Serie

Sie sind ein wichtiger Bestandteil der MPSP und unterstützen, fördern und arbeiten mit unseren PhD candidates zusammen: Unsere MPSP Fellows.

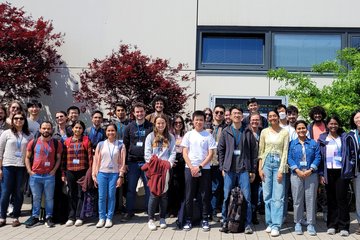

Während unserer MPSP Spring School im Februar interviewten wir fünf unserer Fellows und sprachen über Ihre Forschung, Herausforderungen dabei und die Zukunft der Photonik. Im Mittelpunkt standen aber auch unsere PhD Kandidat*innen und wie es für unsere Fellows ist ein Teil der MPSP zu sein. In den nächsten fünf Wochen findet ihr hier jede Woche ein neues Interview!

Heute möchten wir mit Prof. Dr, Christine Silberhorn beginnen. Sie ist Professorin an der Universität Paderborn und Leiterin des Forschungsbereich „Integrierte Quantenoptik“. Seit 2019 ist sie als Fellow Teil der MPSP.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer Forschung im Bereich der Photonik? Was hat Sie ursprünglich zu diesem Studienbereich hingezogen?

Ich beschäftige mich mit integrierter Quantenoptik oder integrierter Photonik. Wir versuchen, die integrierte Optik mit der Quantenoptik zu verbinden und daraus eine Technologie, die Quantenphotonik, zu entwickeln. Ich begann mit den Grundlagen der Quantenmechanik, wo wir faszinierende Physik betrieben. Doch während meiner Postdoc-Zeit, kam ich mit der integrierten Optik in Berührung, und mir wurde klar, dass wir mehr angewandte Dinge brauchen, wenn wir auf diesem Gebiet wirklich Fortschritte machen und neue Technologien entwickeln wollen. Ich erkannte, dass es etwas ist, das ich gerne tun würde, nämlich diese fundamentale Physik und die Technologie zusammenzubringen.

Was war für Sie als Fellow die größte Herausforderung in der MPSP und wie haben Sie sie gemeistert?

Ich denke, die größte Herausforderung für die Max Planck Schools besteht darin, Zeit zu finden, um mit den Menschen zu kommunizieren und zu sprechen, trotzdass man ein Netzwerk hat. Die größte Herausforderung besteht darin, Vertrauen in die jungen Leute zu haben. Man schickt seine Leute und redet viel mit ihnen. Wenn die Gruppe größer wird und etwas anderes schaffen will, muss man anfangen, sich auf die Leute zu verlassen. Man muss also Wege für eine effiziente Kommunikation finden, so dass sich die Leute wirklich engagieren können und man sich die Zeiten so einteilt, das man auch persönlich anwesend ist. Da sollte man eine gute Balance finden.

Die Zusammenarbeit spielt in der Forschung eine wichtige Rolle. Was war Ihre beste Erfahrung diesbezüglich, und wie hat sich diese Erfahrung auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

Ich denke, die beste Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass man wirklich mit anderen Gruppen in Kontakt kommt, mit denen man sonst nicht viel zu tun hatte. Ein Beispiel hierfür ist auf jeden Fall die Zusammenarbeit zwischen Paderborn und Jena. Ich glaube, wir haben mit unserem gemeinsamen Projekt eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Das ist das große BMFTR-Projekt über den Bau des Quantendemonstrators. Und die Gespräche mit den Leuten überall, die ich in dem Zusammenhang vorher hatte, sind, glaube ich, die größte Erfolgsgeschichte. Es ist wirklich wichtig, wissenschaftliche Verbindungen zu knüpfen.

Was sind einige der überraschendsten oder unerwartetsten Anwendungen der Photonik, auf die Sie bei Ihren Forschungen oder Studien gestoßen sind?

Die Überraschendste? Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, als ich promovierte, gefiel mir das Gebiet, und es gab all diese verrückten Ideen zur Quanteninformation. Viele Leute sprachen darüber und glaubten wirklich, dass daraus eine Technologie entstehen würde und dass sich die Leute darauf stürzen würden und es ein großes Feld werden würde. Es war eine wirklich überraschende Sache, und wir können uns wirklich aufregende Dinge vorstellen. Das scheint sehr offensichtlich zu sein. Aber der Schritt von den Grundlagen zu etwas mehr Angewandtem und dann zurück zu den Grundlagen ist für mich immer noch faszinierend. Es ist insofern überraschend, als dass ich das nicht gedacht hätte, dass es so weit kommen würde in diesem Zeitraum. Es ist überraschend, dass wir Systeme skalieren können, und wir geben dem wirklich einen Anstoß. Das ist etwas Unerwartetes.

Welchen Rat würden Sie Studenten oder Nachwuchsforschern geben, die auf dem Gebiet der Photonik etwas bewirken wollen, und wie können sie trotz der Herausforderungen motiviert bleiben?

Mein Ratschlag ist, nachzudenken und zu prüfen, ob einem das Forschungsgebiet, in dem man arbeitet, gefällt. In der Forschung geht es nicht nur um Wissen, sondern auch um Kreativität. Und man kann nur kreativ sein, wenn man das, was man tun will, mag. Deshalb sage ich: Bleib bei dem, was du magst, und erlaube dir, kreativ zu sein.

Wie unterscheidet sich Ihre Forschung an der Max Planck School of Photonics von Ihren bisherigen Erfahrungen in der Photonik? Und welche einzigartigen Möglichkeiten haben Sie hier gefunden?

Es geht um Vernetzung. Natürlich kann man sich sein eigenes Forschungsgebiet aufbauen. Das finde ich gut. Aber wirklich Leute zu haben, mit denen man reden kann und die einen guten Einblick in die Photonik in Deutschland haben, war, glaube ich, der größte Einfluss für meine Forschungsgruppe. Für mich selbst, aber auch für meine Gruppe. Ich denke, es ist ein sehr wichtiger Einfluss, wenn man Leute hat, die über diese Verbindungen kommunizieren, einen Beitrag leisten und das wertschätzen können.

Was reizt Sie am meisten an der Zukunft der Photonik, und wohin soll Ihre Forschung Sie in den nächsten Jahren führen?

Ich möchte echte integrierte Systeme sehen, und ich möchte sie skalieren. Ich denke, dass wir uns im Moment in einer fantastischen Situation befinden, weil wir eine neue Technologie aus diesen Quantensachen haben. Es handelt sich um Dünnschicht-Lithiumniobat (LNOI), das wirklich faszinierend ist. Es ist eine Menge Arbeit, sie aufzubauen, aber es ist eine neue Technologie. Sie ermöglicht uns, Systeme zu skalieren. Die Skalierung von Systemen bedeutet, dass wir den echten Quanteneffekten immer näherkommen. Die Vergrößerung ist also ziemlich aufregend.

Vielen Dank für das Interview!